🪔 বিপদ কখনও বলে আসে না। কিন্তু বিপদ কাটাতে যিনি নিঃশব্দে আমাদের পাশে দাঁড়ান, তিনিই হলেন মা বিপত্তারিণী। সোজারথ ও উল্টোরথের মাঝামাঝি যে মঙ্গলবার বা শনিবার পড়ে, সেই দিনেই পালিত হয় এই ব্রত। কে এই মা? কেনই বা এই ব্রত? কী-ই বা এর মাহাত্ম্য? আসুন জেনে নিই বিপদতারিণী মায়ের কাহিনি, আচার, ইতিহাস ও আধুনিক বাস্তবতা।

🔱 পুরনো এক আস্থা, পুরাণের উৎস

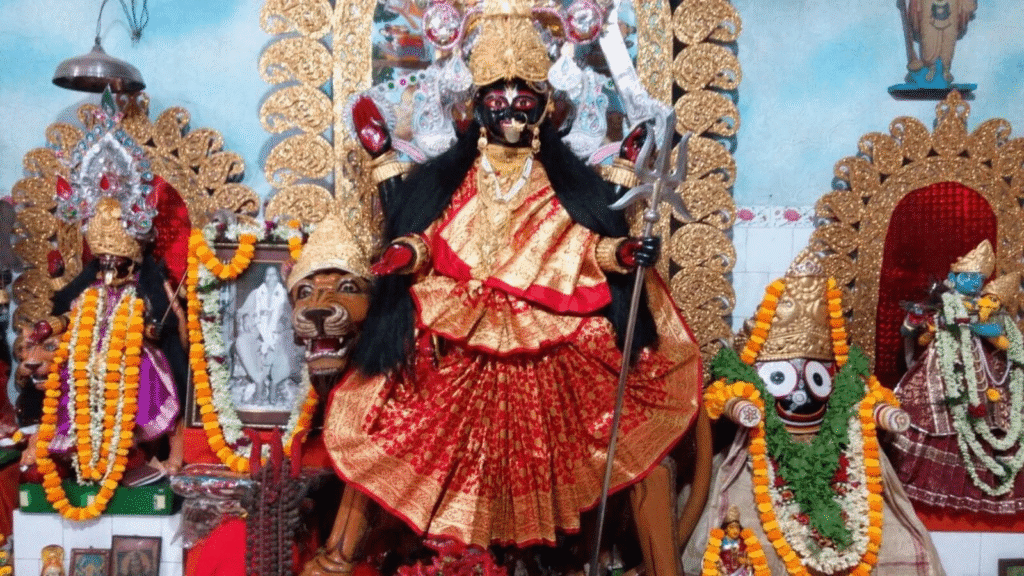

‘ত্রাহি মাম’—এমন আর্তি শোনা যায় যুগ যুগান্তরে। সেই ডাকে সাড়া দেন এক দেবী, যিনি আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তিনি ‘বিপত্তারিণী’, আদ্যাশক্তি মহামায়ারই এক রূপ। কারও কাছে তিনি কালী, কারও কাছে দুর্গা, আবার কোথাও তিনি চণ্ডীকার মূর্তিস্বরূপা। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, আসাম—নানা অঞ্চলে বিভিন্ন নামে ও রূপে পূজিতা হন তিনি। কোথাও লেখা ‘বিপত্তারিণী চণ্ডী’, কোথাও ‘বিপত্তারিণী দুর্গা’। ভিন্ন নাম হলেও মূল রূপ এক—ত্রাতা, রক্ষাকর্ত্রী, মা!

বিপত্তারিণী তন্ত্র ও দেবীপুরাণ-এ তাঁর বর্ণনা রয়েছে। দেবী সংকটা বা সংকটতারিণী-র সঙ্গেও তাঁর তাত্ত্বিক মিল রয়েছে। দুর্যোগে বিপদে মানুষ যখন নিরাশ, তখন তার সবচেয়ে বড় ভরসা হয় মা বিপত্তারিণী।

📜 ব্রতকথা – রাজা, রানি ও মুচির বউয়ের গল্প

পুরাণ অনুযায়ী, এক সময় বিদর্ভ নগরে এক ন্যায়পরায়ণ রাজা ও তাঁর স্ত্রী রানি হৈমবতী থাকতেন। রানির এক প্রিয় সখী ছিলেন মুচির বউ। একদিন রানি অবুঝ আবদার করেন গোমাংস দেখার। মুচির বউ নিষেধ করলেও শেষে বাধ্য হয়ে রানির ঘরে গোপনে এনে রাখে। কিন্তু গোপন কথা গোপন থাকে না।

খবর পেয়ে রাজা নিজে এসে পরীক্ষা করতে চান। বিপদের আঁচে কাঁপতে কাঁপতে রানি প্রার্থনা করেন মা দুর্গার কাছে। আর তখনই ঘটে দৈব ঘটনা—গোমাংসের বদলে বাটিতে দেখা যায় লাল জবাফুল। রাজা ভুল বুঝে ক্ষমা চান। রানিও সত্য স্বীকার করে নেন। এর পর রাজা-রানি সম্মিলিতভাবে পূজো করেন মা বিপত্তারিণীর। সেই থেকে চলে আসছে এই ব্রতের রীতি।

🌺 পুজোর নিয়ম ও আচার

ব্রতের নির্দিষ্ট দিন আষাঢ় মাসের শুক্লা তৃতীয়া থেকে নবমীর মধ্যে মঙ্গলবার বা শনিবার। রথ আর উল্টোরথের মাঝের এই দিনই সর্বাধিক পুণ্যফলদায়ী বলে ধরা হয়।

পূজোর নিয়মাবলি:

- আগের দিন একবেলা নিরামিষ আহার, শুদ্ধাচার পালন।

- পূজোর দিন সকালে স্নান করে আলপনা আঁকা স্থানে ঘট স্থাপন।

- ঘটে থাকবে তেরোটি সিঁদুর ফোঁটা সহ মাঙ্গলিক চিহ্ন, ডাব, সোহ, শাখা প্রভৃতি।

- তেরো রকমের ফুল, ফল, পান-সুপারি লাগে এই পুজোয়।

- লাল রঙের ১৩টি তাগা, একটি দূর্বা গাঁথা বিশেষ তাগা ব্রতী নিজে পরবেন বাম হাতে, বাকি ১২টি পরিবারের প্রিয়জনদের পরানো হয়।

- পুজোর পর খেতে হয় ঘিয়ে ভাজা তেরোটি লুচি, সুজি, সন্ধক লবণ দিয়ে তৈরি খাবার।

- ব্রত শেষে ব্রাহ্মণ ভোজন ও সিধে প্রদান।

🕉 দেবীর রূপ ও ধ্যান

বিপত্তারিণী মা দুর্গারই এক বিশেষ রূপ। কোথাও তিনি চতুর্ভুজা, কোথাও দশভুজা, কোথাও সিংহবাহিনী বা কালী রূপে বিরাজমান। দেবীর ধ্যানমন্ত্র অনুযায়ী, তিনি ত্রিনয়নী, শঙ্খ-চক্র-ত্রিশূলধারিণী, কপালে চন্দ্রকলাসহ, তেজোময়ী মহাশক্তি।

‘ওঁ কালাভ্রাভাং…’ দিয়ে শুরু হওয়া এই ধ্যানমন্ত্রে দেবীর অলৌকিক শক্তি ও রক্ষা করার ক্ষমতা ফুটে ওঠে। সাধারণত ঘটে পুজো হয়। লাল রঙে, জবা ফুলে, মঙ্গলচিহ্নে পূর্ণ হয় মা’র আরাধনা।

ব্রত বনাম পুজো: নারীজীবনের প্রতিচ্ছবি

এক সময় নারীরা বেদপাঠ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, ঈশ্বরচিন্তায় তাদের অধিকার ছিল সীমিত। তখন সমাজে গৃহবন্দি জীবনের মধ্যেও ঈশ্বরচর্চা চালিয়ে যেতে ব্রত ছিল একমাত্র পথ। ধ্যান-সাধনার প্রয়োজন ছাড়াই, একদিন একবেলা নির্দিষ্ট নিয়মে পালন করলেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির আশা ছিল।

এই ব্রতের মধ্যে গৃহস্থ নারী খুঁজে পেতেন আত্মসম্মান, পারিবারিক কল্যাণের আশা ও একটুকরো মানসিক মুক্তি। আধুনিক সমাজে সেই আচার বহু বদলে গেলেও টিকে আছে প্রার্থনার সারবত্তা।

এখনকার বিপত্তারিণী পুজো: আধুনিক রূপে ঐতিহ্য

আজ নারীরা স্বনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়ী। বাড়ির বাইরে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে তাঁরা সপ্রতিভ। তাই ব্রতের আচারেও এসেছে পরিবর্তন। কেউ পাড়ার মন্দিরে যান, কেউ থোক মূল্য দিয়ে ডালা কিনে দেন পুজোর জন্য। ঠাকুরমশাই পড়ে শোনান ব্রতকথা, সবাই শুনে হাতজোড় করে প্রণাম করেন।

নিয়মে কিছু শিথিলতা এসেছে, খাবার রেঁধে নেওয়া হয় নিজের সুবিধেমতো। কিন্তু বিশ্বাসের ভিত আজও অটুট। এই আধুনিকতা ধর্মবোধের অন্তরায় নয়, বরং যুগের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এক পরিবর্তনের প্রকাশ।

রথের মাঝখানে পুজো কেন?

রথ তো জীবনের রূপক। উল্টোরথ মৃত্যু বা ফেরা। তার মাঝখানে থাকে মানবজীবনের সংকট ও সম্ভাবনা। বিপত্তারিণী পূজো ঠিক সেই জীবনসংকটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা, শান্তি ও কল্যাণের জন্য এক অভিনব ঈশ্বরচর্চা।

সমুদ্রমন্থনের কাহিনিতে বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন শিব, কিন্তু সেই বিষের জ্বালা নিবারণে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন পার্বতী। সেখানেও মা-ই রক্ষা করেন। সেই চেতনা, সেই ঐতিহ্যেরই আধুনিক সংস্করণ হল বিপত্তারিণী।

শেষ কথা: বিপদ আছে বলেই মা আছেন

বিপদ না থাকলে বিপদতারিণীরও প্রয়োজন পড়ত না। আমরা যখন বলি—

“জয় বিপদতারিণী মা, সকলকে বিপদ থেকে মুক্ত করো”, তখন মনে রাখতে হয়, বিপদকে মুক্তি দিও না, কারণ বিপদ থাকলেই তোমার প্রয়োজন অনুভব করি।

এই চেতনা নিয়েই বিপত্তারিণীর আরাধনা যুগ যুগান্তরে অব্যাহত থাকবে।

জয় মা বিপদতারিণী! বিপদ না হোক, তবু বিপদে যেন শক্তি পাই—এই কামনাতেই মা তোমার শরণ নিই। 🙏