ভারতীয় উপমহাদেশে পূজিত মাতৃশক্তির নানা রূপের মধ্যে কালী দেবী তাঁর তীব্র হিংস্রতা ও ভয়াবহতার জন্য সহজেই চিনে নেওয়া যায়। বাংলা, অসম, নেপাল, ওড়িশা, দক্ষিণ ভারত, উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে রাজস্থান পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কালীপূজার প্রচলন রয়েছে। হিন্দু সমাজের প্রতিটি স্তরে এবং এমনকি তার বাইরেও দেবী কালীর বহুমাত্রিক রূপ বিশেষভাবে পরিচিত।

আশ্চর্যজনকভাবে, পাভাগড়ে সাদন শাহ কিংবা ইটাওয়ার সৈয়দ বাবার মাজারের মতো সুফি সাধকদের আস্তানাতেও কালীসাধনার চিহ্ন দেখা যায়। খুলি, মানুষের কাটা হাতের মালা, রক্তমাখা রূপ এবং মৃত্যুর দূতদের সঙ্গে ঘেরা কালীর মূর্তি দেখে ঔপনিবেশিক আমলে খ্রিস্টান মিশনারিরা ভারতীয় ধর্মীয় আচারকে ভয়ঙ্কর বলে মনে করেছিলেন। তাঁদের কাছে এটাই ছিল “সভ্যতার তাগিদ” প্রচারের অন্যতম কারণ।

তান্ত্রিক কৃষ্ণ

কালীকে ভগবদ গীতার শিক্ষার এক তান্ত্রিক প্রতিরূপ হিসেবেও দেখা যায়। তিনি হলেন এমন এক দেবী যিনি মানুষের অন্তর্গত অশুভ প্রবণতা এবং বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিভাবক—যা আসলে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে এই ব্যাখ্যা বহু ধর্মতাত্ত্বিক আপত্তি ডেকে আনে, কারণ হিন্দু ধর্মে কালীর আবির্ভাব গীতার রচনার পরবর্তী সময়ে এবং তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক বিকাশও অনেক পরে সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয়।

হিন্দু ভাবনার ভেতরে কালীর স্থায়ী উপস্থিতি বোঝার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি শাক্ত কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তিনি তাঁর পূর্বসূরি রামপ্রসাদ সেনের পথ অনুসরণ করেছিলেন। কমলাকান্তের কাছে কালী ছিলেন—‘আদিভূত’ (অস্তিত্বের আদিম সত্য), ‘সনাতনী’ (শাশ্বত শক্তি), ‘শূন্যরূপ’ (নিরাকার মহাশূন্যের প্রতিচ্ছবি) এবং এমন এক শক্তি যিনি ধর্ম ও অধর্মের সমস্ত দ্বন্দ্বকে বিলুপ্ত করেন। দেবীর অদম্য ও নিরাকার রূপে বিমুগ্ধ কবি যেন শিশু মায়ের মতো প্রশ্ন তুলেছিলেন—“যখন মহাবিশ্বই ছিল না, তখন খুলির মালা তুমি কোথা থেকে পেলে?”

বাংলার শাক্ত কাব্য শুধু কালীকে বোঝার পথ নয়, হিন্দুধর্মকে নতুনভাবে অনুধাবন ও চর্চার এক রকম পাঠশালাও বটে। কালীসাধনায় জনপ্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে পঞ্চতত্ত্ব বা ‘পঞ্চমাকার’—মদ (অ্যালকোহল), মাংস, মৎস্য (মাছ), মুদ্রা (শস্য) ও মৈথুন (ইন্দ্রিয়সুখ)। তবে এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখযোগ্য যে কালী উপাসনায় এই উপাদানগুলি কোনো সামাজিক অপসংস্কার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, বরং আধ্যাত্মিক শুদ্ধির পথ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

বিলম্বিত আবির্ভাব

‘কালী’ শব্দের উৎস সংস্কৃত ‘কাল’, যার অর্থ একইসঙ্গে সময় ও কৃষ্ণবর্ণ। এই দ্বৈত তাৎপর্য কালীকে কেবল এক দেবী নয়, বরং গভীরতর দার্শনিক ভাবনার প্রতীক হিসেবেও উপস্থাপন করে।

কালীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে জীবনের প্রাণশক্তির নৃত্য ও সময়ের অনন্তচক্র, যা মহাজাগতিক শূন্যতার গর্ভে ছড়িয়ে আছে। প্রাক-বৈদিক ও অ-বৈদিক আদিবাসী দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনাই তাঁকে মূলধারার হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি ও ধর্মতত্ত্বে একটি স্বতন্ত্র উৎপত্তি কাহিনিরূপে তুলে ধরে। মুণ্ডক উপনিষদে (প্রায় খ্রিস্টপূর্ব 500) ‘কালী’ শব্দটি অগ্নিদেবের সাতটি জিভের একটি হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। আবার ঋগ্বেদে কালীকে রাত্রি দেবী রূপে, এবং ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে নিরীতি দানবী রূপে পাওয়া যায়। পরে মহাভারতেরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে—সৌপ্তিক পর্ব (অষ্টম), বিরাট পর্ব (ষষ্ঠ) ও ভীষ্ম পর্ব (তেইশতম)—কালীর উল্লেখ পাওয়া যায় (প্রায় খ্রিস্টপূর্ব 300 থেকে খ্রিস্টাব্দ 400)।

দেবী মাহাত্ম্যে কালীর উত্থান

যে গ্রন্থ কালীর পূজাকে হিন্দুধর্মে একটি প্রামাণ্য মর্যাদা দেয়, তা হলো দেবী মাহাত্ম্য (প্রায় খ্রিস্টাব্দ 500–600)। এই গ্রন্থটি মার্কণ্ডেয় পুরাণে (রচিত প্রায় 300 খ্রিস্টাব্দে) অন্তর্ভুক্ত হয়। দেবী মাহাত্ম্যের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, কালী দুর্গার কপাল থেকে উদ্ভূত হয়ে চামুণ্ডারূপে চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভ ও নিশুম্ভ দানবদের বধ করেন। ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ শেষে কালী এক ভয়াল বিজয়নৃত্যে মেতে ওঠেন, যা কেবল শিবের হস্তক্ষেপেই থামানো সম্ভব হয়। শিব নিজের শরীরকে কালীর পথে শুইয়ে দেন; দেবী তাঁর বুকে পা রাখেন এবং হঠাৎ নিজের শক্তিতে লজ্জিত হয়ে জিহ্বা প্রসারিত করেন। কালীর এই ভঙ্গিই পরবর্তীকালে তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় মূর্তিতত্ত্ব হয়ে ওঠে।

পূজার ঐতিহ্য

শাক্ত উপাসনার প্রাচীন ধারার উত্তরসূরি হিসেবেই কালীসাধনার বিকাশ ঘটে। দক্ষিণ ভারতে, যেখানে শৈব প্রথার প্রভাব বেশি, সেখানেও কালীমূর্তির অন্তর্ভুক্তি দেখা যায়। কেরালার ভগবতী ও কর্ণাটকের ইয়েল্লাম্মার মধ্যে কালীর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল লক্ষ্য করা যায়। নগ্ন তামিল যুদ্ধদেবী কোরাভাই কিংবা শ্মশানের দেবী চামুণ্ডার সঙ্গেও তাঁর সাদৃশ্য রয়েছে। কেরালার শাক্তধারায় বলা হয়, শিবের তৃতীয় নয়ন থেকেই ভদ্রকালী আবির্ভূত হন দারিক দানবকে বধ করার জন্য।

ভারতজুড়ে কালী নানা রূপে পূজিত হন—আদ্য কালী, মাতঙ্গী কালী (চণ্ডালিনী), ছিন্নমস্তা (চণ্ডিকা), শ্মশান কালী, বগালা কালী, দক্ষিণা কালী, ভৈরবী কালী, তারা কালী (যিনি মহাযান বৌদ্ধধর্মেও পূজিতা), কমলা কালী এবং ধূমাবতী কালী (যিনি একমাত্র বিধবা হিন্দু দেবী)। এই দশ মহারূপই কালীর উপাসনায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে কালী সম্ভবত সবচেয়ে জটিল ও কম-বোধ্য এক প্রধান দেবী। এর অন্যতম কারণ হল কালীর আনুষ্ঠানিক পূজার ঐতিহ্যের তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক বিকাশ।

এই ধারার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিলেন ষোড়শ শতকের নবদ্বীপের তান্ত্রিক পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য)। তিনি বাংলায় কালী পূজাকে জনপ্রিয় করার পাশাপাশি তন্ত্রসার প্রবর্তন করেন এবং বৃহৎ তন্ত্রসার গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর শুরু করা ঐতিহ্যকে অষ্টাদশ শতকে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আরও প্রসারিত করেন। এই সময়েই বাংলায় রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের শাক্ত কবিতার স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। দীপাবলির রাতে পালিত দীপান্বিতা কালীপূজার প্রচলনও সম্ভবত এই সময় থেকেই শুরু।

তবে আগমবাগীশ ও কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের যুগের মধ্যবর্তী সময়ে কালীসাধনা ডাকাত ও নিম্নবর্গের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দু ধর্মের শিকড় বহিরাগত সম্প্রদায় ও গুপ্ত তান্ত্রিক চর্চার সঙ্গে মিশে যায়।

মধ্যযুগের শেষভাগে বাংলার বহু প্রাচীন কালীমন্দির ডাকাতদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। এই সত্যই কালীর রহস্যময়তাকে আরও ঘনীভূত করেছে। এমনকি দাবি করা হয়, কলকাতা শহর গড়ে ওঠার (১৬৯০) আগেই এইসব ডাকাত-মন্দির ও কালীসাধনার প্রচলন ছিল। উল্লেখযোগ্য উদাহরণের মধ্যে রয়েছে—পলাশীর যুদ্ধের সময় (১৭৫৭) কলকাতার চিত্রেশ্বর ডাকাত কর্তৃক স্থাপিত চিত্রেশ্বরী পূজা (যে দেবীর নাম তিনি নিজের নামেই রেখেছিলেন) এবং ঊনবিংশ শতকে মনোহর ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত কালী পূজা।

বাংলায় কালীর সঙ্গে যুক্ত কিংবদন্তির মধ্যে রঘু ডাকাতের উপাখ্যান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, প্রায় পাঁচ শতাব্দী আগে হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় তিনি কালীপূজা শুরু করেছিলেন। তবে একই উপাখ্যান অষ্টাদশ শতকের শাক্ত কবি রামপ্রসাদের সঙ্গেও জড়িত। বলা হয়, একদিন রামপ্রসাদ রঘু ডাকাতের হাতে ধরা পড়েন এবং ডাকাতরা তাঁকে দেবীর সামনে বলি দিতে উদ্যত হয়।

রামপ্রসাদ নাকি তাঁদের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যেন শেষবারের মতো তিনি মায়ের উদ্দেশে একটি স্তোত্র গাইতে পারেন। সেই গান শুনে রঘু সহ পুরো দল মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। কাহিনি অনুসারে, গানটির শেষে রঘু দেবীর দর্শন পান এবং জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি রামপ্রসাদের শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং কালীর সামনে হাঁস বলি দিয়ে মানব বলিদান চিরতরে বন্ধ করার প্রতিজ্ঞা করেন।

রঘুর এই রূপান্তরের গল্প স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত কবিতা “কালী দ্য মাদার”-এর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ মনে হয়। সেখানে স্বামীজি লিখেছিলেন—“হে মা, এসো! যিনি দুঃখকে ভালোবেসে বরণ করতে পারেন, এবং মৃত্যুর রূপকে আলিঙ্গন করেন, তাঁর কাছেই মা আসেন।” দক্ষিণেশ্বরে যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্তকে (পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ) যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর সমস্ত অলৌকিক শক্তি অনুভব করিয়েছিলেন, সেই গভীর ভয়ের অনুভূতিই আসলে মায়ের ভয়ঙ্কর রূপের মহিমা ছিল।

রামকৃষ্ণ—যিনি প্রায়ই রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান গাইতেন—কালীর প্রতি তাঁর ভক্তিতে কার্যত আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁর শিষ্য “শ্রী এম” রচিত শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত-এ বহু স্থানে উল্লেখ রয়েছে যে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন “গীতা” শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা “ত্যাগী”-র উল্টো, অর্থাৎ “উৎসর্গকারী” বা “বলিদানকারী।” রামকৃষ্ণের এই কালীসাধনায় বৈষ্ণবীয় ভাবমূর্তির উপস্থিতি দক্ষিণেশ্বর মহলে সমালোচনার জন্ম দেয়। স্থানীয় বৈষ্ণব ও শৈবদের বিরাগভাজন হলেও, শেষ পর্যন্ত এই অনন্য সাধনার মাধ্যমেই তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন।

উপনিবেশমুক্ত মা

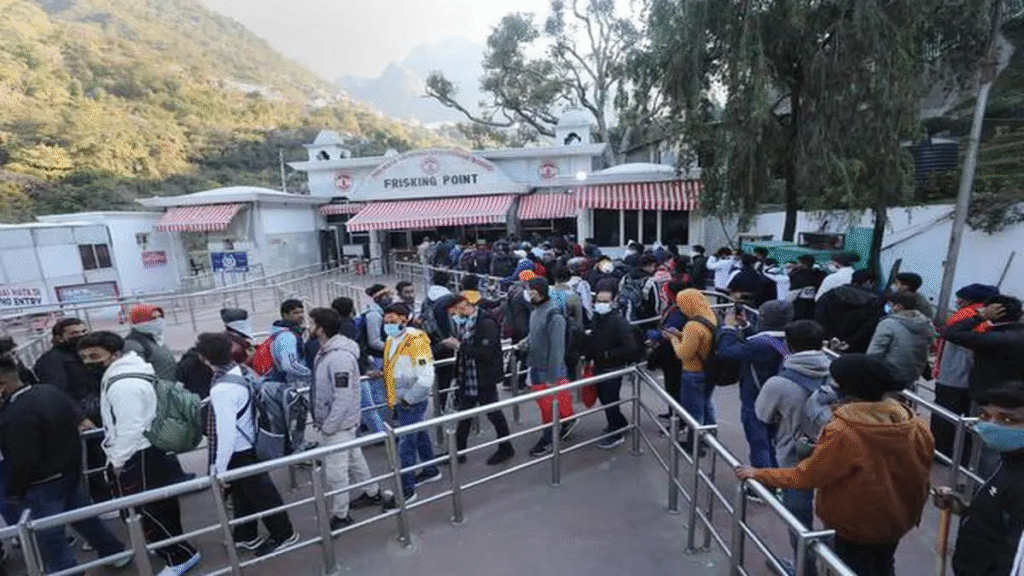

পরে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা কালীর রূপকে ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলনের এক শক্তিশালী প্রতীক করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। ধারণা করা হয়, বাংলায় বিপ্লবীদের উদ্যোগে সর্বপ্রথম সর্বজনীন কালীপূজার নজির পাওয়া যায় ১৯০০ সালের দিকে, যখন নদীয়ায় বোম্বেটে (জলদস্যুদের মতো একদল যুবক) নামে পরিচিত একটি সংগঠন সম্প্রদায়ভিত্তিক কালীপূজা শুরু করে। ১৯০৫ সালের মহালয়ার দিনে, যে বছর ভাইসরয় লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেন, সেদিন হাজার হাজার ভক্ত কলকাতার কালীঘাট মন্দিরে সমবেত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনের শপথ নিয়েছিলেন।

মাত্র দু’বছর পর, কলকাতা আর্টস স্টুডিও কালীর ছবি ব্যবহার করে “স্বদেশী কালী সিগারেট”-এর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে, যা ব্রিটিশ প্রশাসনকে তীব্রভাবে বিরক্ত করে। এর পরবর্তী পর্যায়ে কালীর চিত্রণে দেখা যায় তাঁকে ইউরোপীয় মাথা ও হাতের মালা পরে থাকতে, আর যুগান্তরের বিপ্লবীরা ‘সাদা ছাগল’ শব্দটিকে ব্রিটিশদের প্রতীকী কোড হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে, যাদের কালীর উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হবে। এমনকি নকশাল আন্দোলনের সময়ও কালীপূজা চলতে থাকে, যেখানে উপনিবেশিক ও উত্তর-উপনিবেশিক শোষণ একইসঙ্গে দেবীর ক্রোধের লক্ষ্য হিসেবে কল্পিত হয়।

তবে কালীর জটিল রূপ সহজেই ভক্ত ও সমালোচকদের কাছে ভুল বোঝার সম্ভাবনা তৈরি করে। পশ্চিমা জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে প্রায়ই তাঁকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে—যেমন ইন্ডিয়ানা জোন্স অ্যান্ড দ্য টেম্পল অফ ডুম (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে, যেখানে দেবীকে দানবীয় শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু বাস্তবে কালীকে কেবল রক্তপিপাসু বা ধ্বংসকামী রূপে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তিনি বহুমাত্রিক প্রতীকের এক জটিল জগৎ, যার উদ্দেশ্য মানুষকে অহংকার, বস্তুবাদ ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করা।

অষ্টাদশ শতকের মহানির্বাণ তন্ত্র—যা স্যার জন উড্রফ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন—ঘোষণা করে: “যেমন সব রং শেষ পর্যন্ত কালোতে মিশে যায়, তেমনি সব নাম ও রূপ তাঁর মধ্যেই লীন হয়।” এই আদি রূপেই রামপ্রসাদের হৃদয় শ্মশানের ভস্মভূমিতে পরিণত হয়েছিল, কমলাকান্ত ভক্তির উন্মাদনায় সঙ্গীতের রূপ পেয়েছিলেন, আর রামকৃষ্ণ আত্মমগ্ন পরমানন্দে ভেসে গিয়েছিলেন। সেই মহাশক্তির আরাধনায় কোনো সভ্যতার শৃঙ্খল বা বাহ্যিক আচার প্রয়োজন নেই—তাঁর কাছে সামান্যতম আত্মসমর্পণই যথেষ্ট।